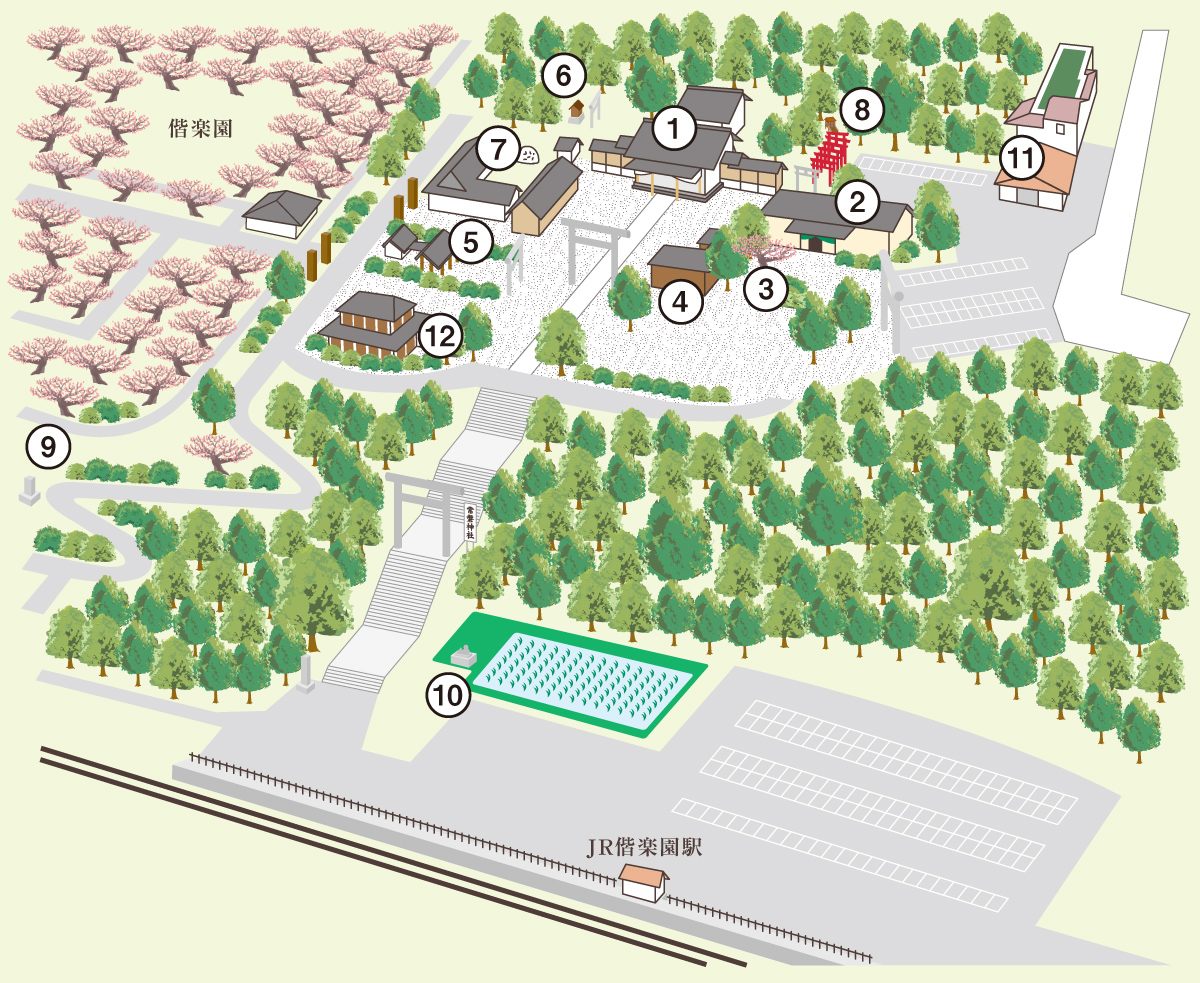

1.常磐神社社殿

明治初年、義公・烈公の徳を慕う人等によって祠堂が建立されました。

水戸藩 第2代藩主 徳川光圀公(義公)=高譲味道根之命と

水戸藩 第9代藩主 徳川斉昭公(烈公)=押健男国之御楯命を祀る。

創建当時の社殿は、昭和20年8月戦災により焼失し、現在の建物は昭和34年の造営になる(神明造)。御社殿では古式のままに、大御心をいただいて人々が睦びあい、世界中の国々が平和でありますように、日毎のお祭りが行われています。

4.能楽殿

5.東湖神社(摂社)

- 御祭神:藤田彪命(ふじたたけきのみこと)=藤田東湖(ふじたとうこ)を祀る。

- 藤田東湖は斉昭公に仕え、公を助けて藩政改革や兵器軍艦建造に活躍。海防策を進言する等、幕府からも注目された。

- 天保の改革、弘道館の創建をはじめ、斉昭公の片腕として活躍し、薩摩の西郷隆盛や越前の橋本景岳など天下の志士から景仰された。

- 『弘道館記』の草稿を起草し、『回天詩史』『常陸帯』『弘道館述義』や『文天祥正氣ノ歌ニ和ス』(正気の歌)PDFなど、水戸学を代表する文献の作者である。

- 安政の大地震で母の身代わりとなって亡くなられた。

- この神社は、紀元2600年記念事業として、昭和18年に創建された。

- 例祭日(5月4日)

6.三木神社(末社)

- 三木之次命・三木武佐命を祀る。

- 水戸藩家老の三木之次夫妻は義公の育ての親である。

- 御神徳:安産、子授け、子育て、家庭円満

- 例祭日(12月11日)

- 徳川光圀公(水戸黄門)は、水戸藩家老三木邸にて誕生し、幼少の頃はこの三木夫妻に慈育されました。また、御神裔三木啓次郎氏は、松下電器創業者の松下幸之助氏が苦労されていた若い頃に援助をされた、というご縁で、当社の鎮座の際は松下幸之助氏より多大な浄財が奉納されました。このようなことから、現在もテレビドラマ「水戸黄門」は松下電器の提供となっております。

7.常磐水神社(末社)

- 御祭神:彌都波能賣神(みづはのめのかみ)

- 創 祀:平成22年10月5日

- 創 建:平成27年6月1日

- 祭 礼:6月1日(例祭)・毎月1日(月例祭)

- 御神徳:水を司り、灌漑用水の神、井戸の神として信仰され、祈雨・止雨や水利の神徳があります。 日本神話に登場する神で、日本における代表的な水の神(水神)です。 『古事記』では彌都 波能売神、『日本書紀』では岡象女神と表記。 神社の祭神としては水波能売命などとも表記します。

8.常磐稲荷神社(末社)

- 御祭神:宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)

- 創 祀:昭和33年3月29日

- 創 建:昭和37年12月25日

- 祭 礼:2月初午の日:初午祭 毎月25日:月例祭

- 御神徳:五穀豊穣、殖産興業、開運招福、火防(ひぶせ)

- 「お稲荷さん」と親しまれている稲荷大神は日本人に最も身近な神さまで、広大無辺のご神徳を慕って多くの人々に崇敬されています。

9.「大日本史」完成の地

- 『大日本史』は明暦3年から数えて250年後の明治39年に完成するのである。光圀公によって「彰考舘(しょうこうかん)」と名付けられたこの編纂所は、多いときには、江戸と水戸に50人から60人の史官がいた。

- 彰考舘は時代の変遷とともに転々と場所を移し、明治39年の完成時には偕楽園南崖にあった。この地に「大日本史完成の地」の碑が建てられている。

10.御田と農人形像

JR常磐線偕楽園臨時駅(観梅期間中などには特急電車以下すべての電車が停車)の前に、常磐神社の御田と斉昭公ゆかりの農人形像がある。

<参考>水戸の農人形プロジェクト

烈公は農を尊ばれ、朝夕の食事には食膳の隅に置かれたこの像の笠の上に、初めの一箸を供え、 次の歌を唱えて農作業の労苦をしのばれた。

『朝な夕な 飯くふごとに忘れじな

めぐまぬ民に めぐまるる身は』

5月に「お田植祭」10月に「抜穂祭」が行われる。

11.社務所別館

主に当社の外郭団体が使用し、神社主催の水戸学講座等がおこなわれる。(貸室としての営業はしていません)